健康保険の各種手続き

- ご覧になりたい項目をクリックしてください。

- I.病気やけがのとき

文章中の「.xlsx」「.pdf」をクリックするとファイルが開きます。

I.病気やけがのとき

1.医療費の負担(保険適用分)が、1か月の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の支給の申請ができます。

(1)手続き(クリックしてファイルを開きます)

「高額療養費支給申請書.pdf」を提出してください。

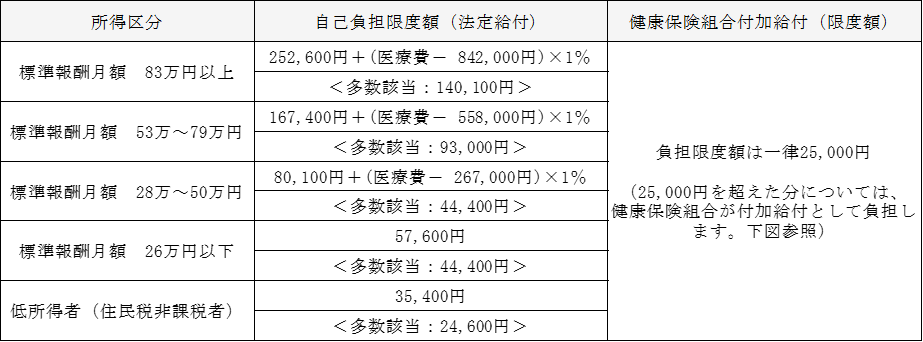

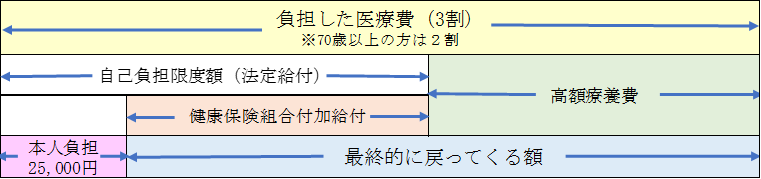

(2)高額療養費・一部負担金(70歳未満の場合)

2.「限度額適用認定証」の利用

海外で治療をうけたときも同様ですが、申請する書類が変わります。

【海外で医療を受けたとき(クリックしてください)】を参照してください。

1. やむを得ない事情でマイナ保険証(資格確認書)を提示できなく立替払いをしたとき

(1)マイナ保険証(資格確認書)が提示できない等の正当な理由としては次の場合があります。

①緊急の場合でマイナ保険証(資格確認書)を持っていない。

②資格確認書が届いていない。

③マイナ保険証の更新手続き中、紛失又は電子証明書の期限切れ

④誤って以前加入していた健康保険組合の資格確認書を使用してしまった。

2.治療用装具装着のための費用を立替払いをしたとき

(1)保険適用の次の場合に費用の請求ができます。

②医師の指示により9歳未満の子供の治療のための眼鏡を購入したとき

(2)手続き

被保険者(本人)が業務外での病気やケガが原因で仕事につけず給料等をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。

1.支給の条件

次のすべての事項に該当した場合

(1)業務外の事由による病気やケガのため働くことができない。

(2)医師の指示により療養し労務不能である。

(3)連続する3日を含み、4日以上仕事を休んでいる。

(4)

2.傷病手当金の支給

(1)支給される額

標準報酬日額※1×2/3相当×支給対象日数※2(4日目以降の仕事に就けなかった日数が対象)

※1 支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日

※2 3日間は待期期間として控除されます。

(2)支給される期間

また、次の条件を満たした場合は資格喪失後も通算して1年6ヵ月間の範囲内において給付を受けることが可能です。

②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること。

「傷病手当支給申請書.pdf」を提出してください。

ただし、申請書には、給与の支払いの有無について事業主の証明及び医師の証明が必要になりますので、申請期間は1か月程度を目安に申請してください。

なお、書類提出後に審査を行います。支給の可否は通知書でご確認ください。

1.整骨院(接骨院)にかかるとき

マイナ保険証(資格確認書)が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となりますので、正しい知識を持って受診してください。

(1)健康保険の範囲

①健康保険が使える場合

②健康保険が使えない場合

・膝の痛みなど

・運動後の筋肉疲労

・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み

・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ

・症状の改善がみられない長期の施術

・医療機関で同じ部位の治療をうけているとき

・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)

(2)健康保険を使うときの注意事項

2.鍼灸師(はり・きゅう・あんま)にかかるとき

施術時には全額を自己負担し「療養費支給申請書」と必要書類を提出して、後で健保組合から払い戻しを受けます。

下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象となります。

「神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症又は頸椎捻挫後遺症」

「筋麻痺、筋委縮、関節拘縮」など。

指定された次の疾病の療養を受けられている場合、申請により「特定疾病療養受療証」の交付(マイナ保険証の方も必要)を受けることで、当該疾病に掛かる自己負担を一定額に抑えることができます。

②人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全

③抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

1.「特定疾病療養受療証」の交付を受けた場合の自己負担限度額

2.手続き

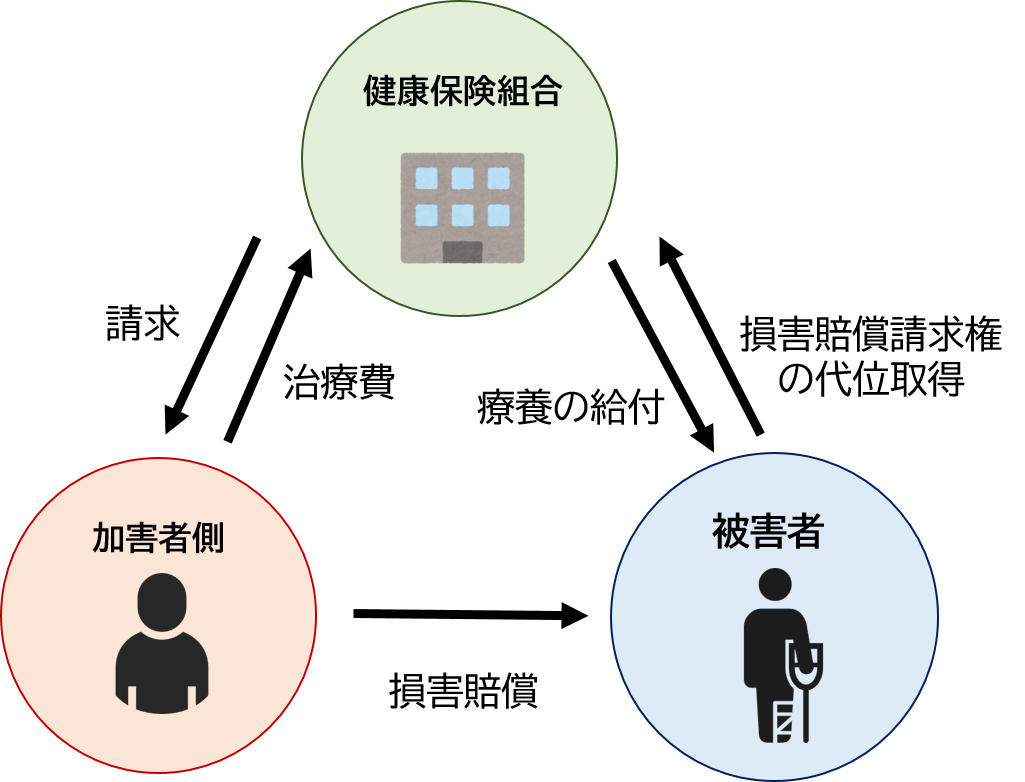

1.健康保険の適用

(2)単独での事故(自損事故)等で治療を受けるとき

※任意保険に加入している場合「第三者行為による負傷届」等の届出書類の作成について、損保会社からサポートを受けられる場合があります。詳しくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。

健康保険の被保険者や被扶養者が海外旅行中などに病気・けがをした場合、外国には健康保険を扱う医療機関がありませんので、健康保険で診療を受けることができません。一度立て替え払いし、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることになります。ただし、払い戻される額は現地の医療機関で支払った費用の全額ではなく、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の料金を標準として計算した額から自己負担分を差し引いた額となります。

Ⅱ.家族を被扶養者とするとき・被扶養者から外すとき

本人(被保険者)の家族は、条件を満たしていれば被保険者の扶養者(被扶養者)として申請することができます。

1.被扶養者としての認定又は抹消の手続きが必要なとき

②結婚により配偶者が被扶養者となるとき ③子供が生まれたとき ④配偶者等が退職したとき、又は収入が減少し年間の収入が130万円未満となるとき ※被扶養者の年間の収入が一時的に130万円を超える見込の場合にあっては、事業主の証明書を

提出することで、そのまま被保険者となることができます。

②被扶養者が死亡したとき

③被扶養者と離婚したとき

④被扶養者への仕送りを止めたとき 又は減少させたとき

⑤被扶養者が75歳になったとき 等

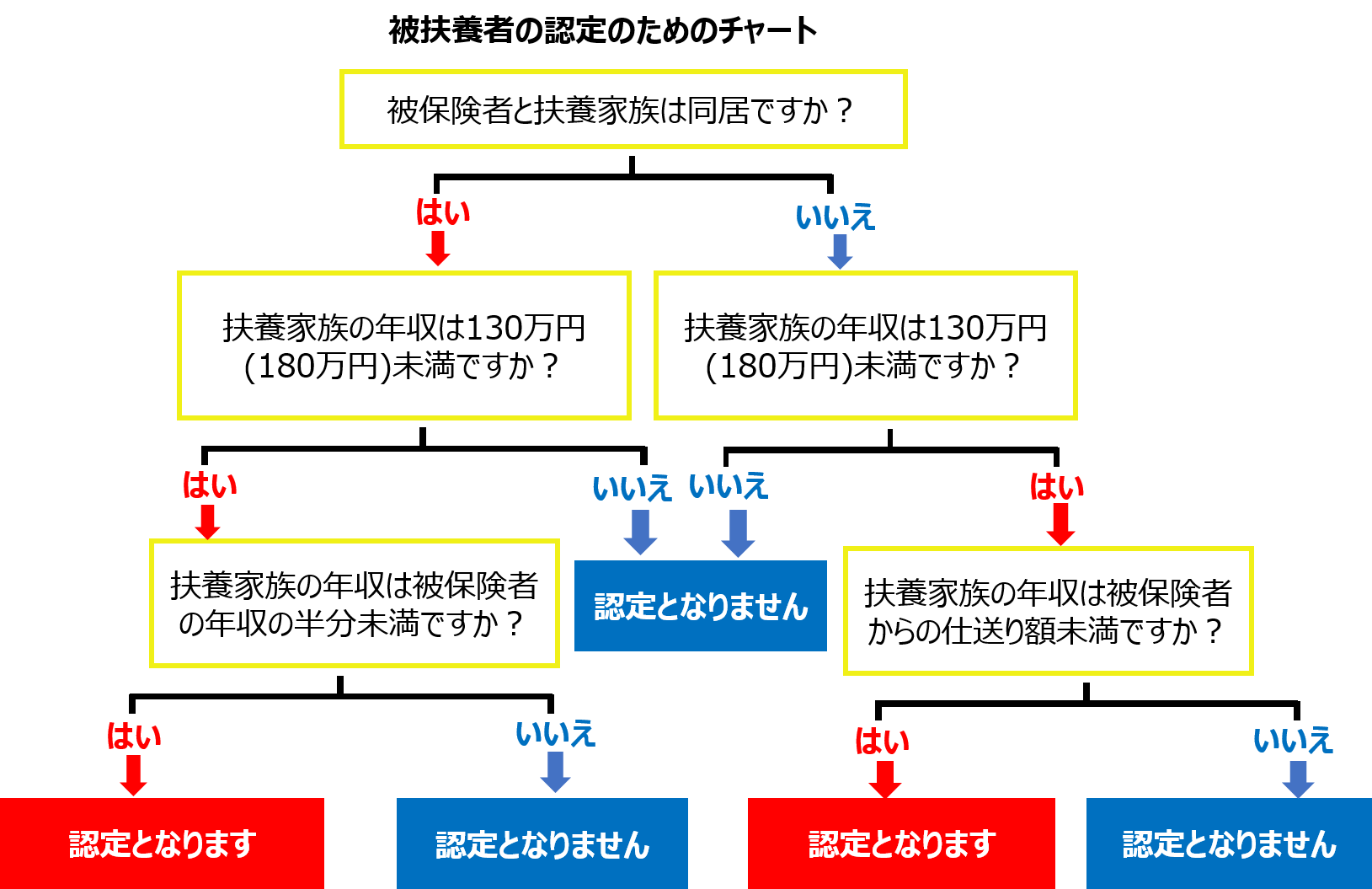

2.被扶養者になるためには

別居の場合…被保険者からの仕送り額未満であること

「別居の場合の被扶養者の認定基準.pdf」

※仕送りについては送金の事実(対象者名義への振込)を確認をします(預金通帳の写し等)。

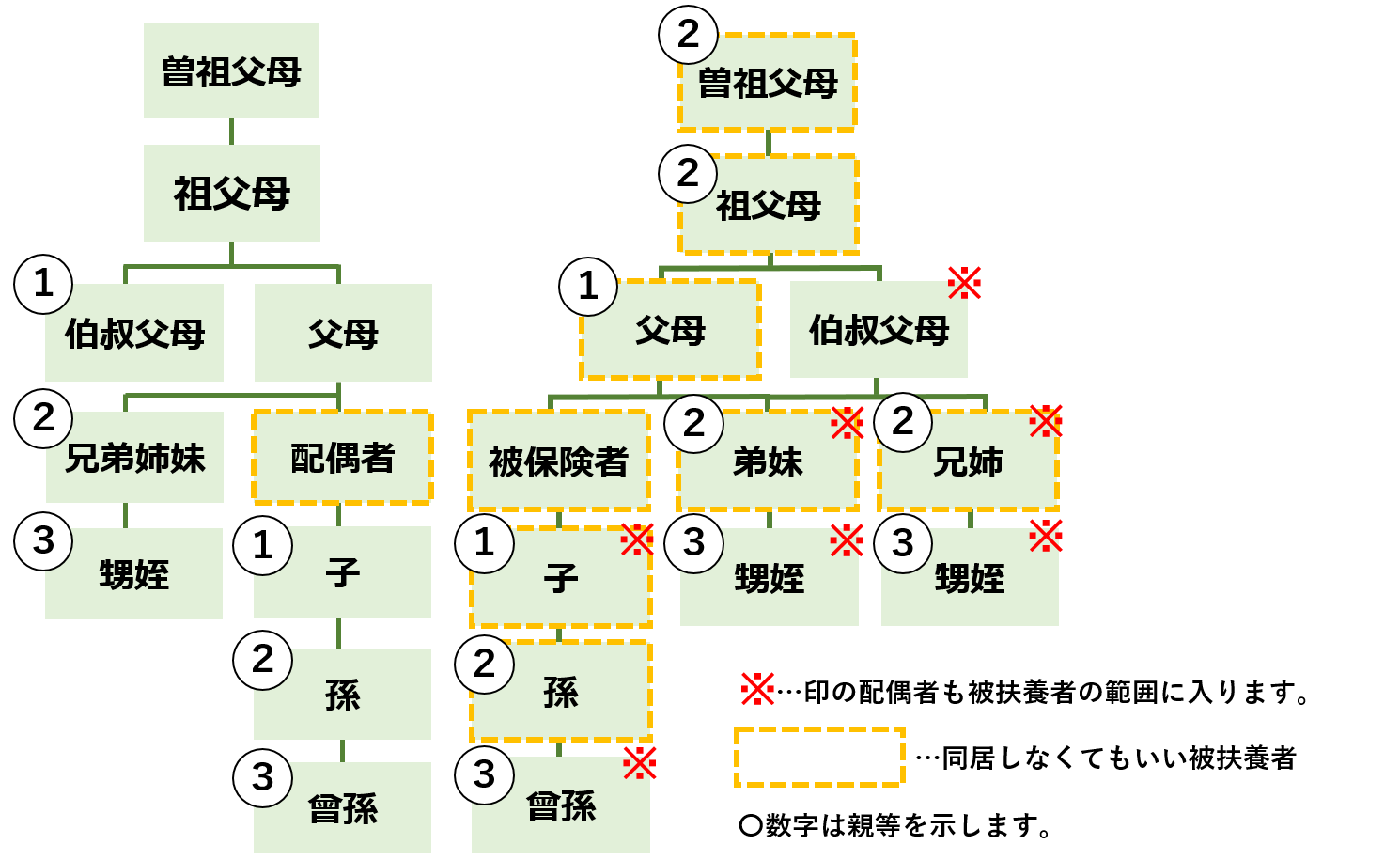

3.被扶養者の範囲(三親等内の親族)

4.被扶養者の収入について

ただし、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。

また、経営状態の悪化など、 収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。

一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

収入は、所得証明書及び確定申告書の収入総額から、その事業のための原材料費等の直接的必要経費を差し引いた残りの額となります。

※健康保険の扶養認定における自営業者の経費については税法上の必要経費とは異なり、それなしでは事業が成り立たない経費(直接的経費)に限られます。

上記以外の経費については、事業内容に沿い直接的経費にあたるか個別審査で確認します。

必要に応じ、帳簿や領収書等を確認する場合があります。

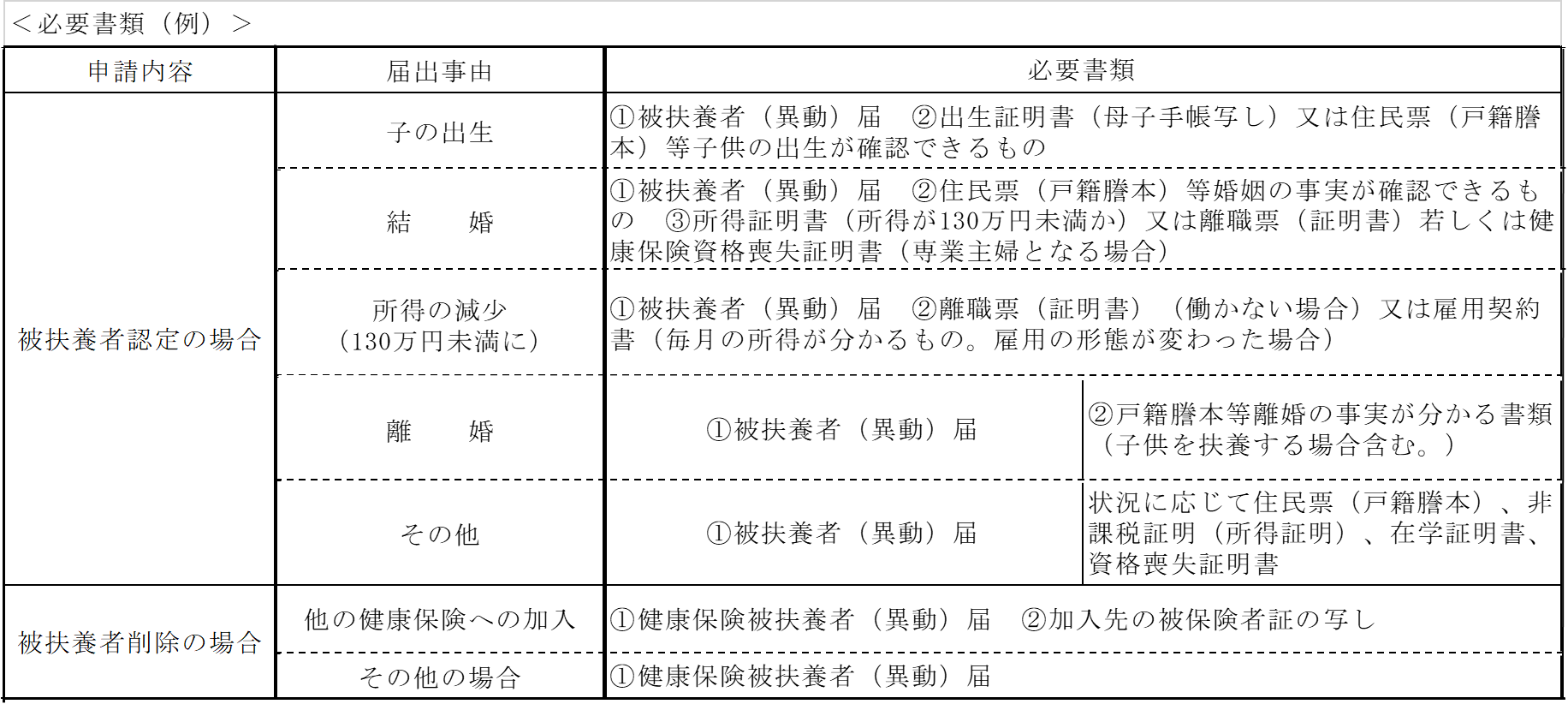

5.手続き(必要書類)

(1)被扶養者を追加する場合

事由発生から5日以内(健康保険法施行規則第38条)

Ⅲ.資格確認書の交付を申請するとき

(1)資格取得時に次に該当し交付を申請するとき

②マイナ保険証を持っているが諸事情(施設や介助者に預ける場合など)により利用できない。

資格取得届又は被扶養者(異動)届の資格確認書発行要否欄の「発行必要」にチェックをした資格取得届

又は被扶養者(異動)届と「資格確認書(再)交付申請書.xlsx」を併せて健康保険組合あてに提出してください。

(2)次の事項に該当し交付を申請するとき

②マイナンバーカードの更新手続中又はマイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れた(3か月間は使用可能)。

「資格確認書(再)交付申請書.xlsx」を健康保険組合あてに提出してください。

ただし、②の場合は、有効期限の短いもの(2か月~3か月程度)を交付します。

(3)マイナンバーカードの被保険者証利用登録を解除したとき

を健康保険組合あてに提出してください。

Ⅳ.資格確認書(期限内の場合)又は資格情報のお知らせをなくしたとき

資格確認書を失くすと不正に利用されることもありますので、すぐに事業所に申し出て次の手続きを行ってください。

※この機会にマイナ保険証への切替をご検討ください。

2.注意事項

3.再交付後になくした資格確認書が見つかったとき

発見した資格確認書を健康保険組合へ必ず返却してください。

4.再交付後になくした資格確認書が見つからないとき

5.資格情報のお知らせを失くしたとき

ただし、マイナポータルへの接続が難しく、被保険者等記号・番号を覚えていない場合等、再発行が必要な場合は、

「資格情報のお知らせ再交付申請書.xlsx」を健康保険組合あてに提出してください。

Ⅴ.住所が変わったとき

2.留意事項

Ⅵ.出産のとき

1.出産一時金

出産育児一時金は生産、死産にかかわらず妊娠4か月(85日)以上であれば、1児ごとに50万円が支給されます 。

(1)支給額

法定給付:50万円

付加給付(健康保険組合独自の給付):16,000円

(2)手続き

①直接支払制度を利用する場合

(一時的に費用の負担を軽減できます。)

ア.出産費用が50万円以上の場合

イ.出産費用が50万円未満の場合

なお、受取代理制度(直接支払制度を利用できない特定の医療機関に健康保険組合から、出産費用を支払う制度)を利用した場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用).xlsx」を使用してください。

2.出産手当金

なお、出産予定日より出産日が遅れた場合は、その日数分申請の期間が長くなります。

※支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日

Ⅶ.氏名が変わったとき

結婚、離婚又は養子縁組などで姓が変わったとき

1.手続き

また、 資格確認書を発行されている方は、併せて当該資格確認書を健康保険組合あてに提出してください。

2.留意事項

Ⅷ.退職したとき

1.退職後の健康保険の選択肢

(2)扶養者となれる条件であれば、家族の被扶養者となる。

(3)国民健康保険に加入する。

(4)被保険者期間が2か月以上ある人が希望すれば、「任意継続被保険者」として最長2年間被保険者になること

2.任意継続被保険者となるための手続き

ただし、保険料は事業主負担がなくなりますので全額を負担することになります。

(基本的には退職時の標準報酬月額にて保険料が算出されますが、標準報酬月額には上限が設定されています。)

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書.xlsx」を資格喪失日から20日以内に健康保険組合あてに提出してください。

3.任意継続保険者を期間満了前(2年未満)で喪失する場合の手続き

(2)資格喪失後、資格確認書(被扶養者分を含む。)を必ず健康保険組合あてに返却してください。

(3)資格喪失日は、申出日の翌月1日となります。

4.保険料の納付

(1)毎月

(2)4月(資格取得月から)から9月までの分及び10月(資格取得月から)から3月までの分

(3)4月(資格取得月から)から3月までの分

前納((2)(3))の場合は、前納の期間に応じ年4%の割引があります。

5.注意事項

Ⅸ.亡くなったとき

1.埋葬料又は家族埋葬料

被扶養者が死亡したときには、被保険者に家族埋葬料が支給されます。

②付加金(健康保険組合独自の給付)被保険者が亡くなった場合:20,000円

2.埋葬費

Ⅹ.人間ドック・契約保養所の補助金を申請するとき

1.人間ドック補助金の申請手続き

内容確認後、当該利用券に健康保険組合の印鑑を押印して返送しますので受診日に医療機関に提出してください。

次をクリックするとファイルが開きます。

「人間ドック委託契約医療機関一覧.pdf」

2.契約保養所の補助金の申請手続き