健康保険とは

- ご覧になりたい項目をクリックしてください。

Ⅰ.健康保険組合とは

健康保険は、業務外の病気・けが、出産又は死亡による不時の出費にそなえて、民間企業に働く人と事業主(会社)が収入に応じて保険料を負担し合い、いざというときに必要な医療や手当金を支給して、生活の安定を図ることを目的としています。

病気やけが、又はそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。そこで、こうした事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払い、それを財源に必要なとき必要な人が保険給付を受けられるしくみとして、公的な医療保険制度があります。健康保険はこうした公的な医療保険制度のひとつです。

1.健康保険を運営する「健康保険組合」

健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。 千葉県日産自動車健康保険組合は昭和49年4月1日に設立されました。

2.健康保険組合の役割・メリット

被保険者や被扶養者の病気やけが、傷病による休業、出産、死亡などに対して、医療費の負担や各種給付金を支給しています。また、法律で決められた保険給付の他に、付加給付を行うことができ、千葉県日産自動車健康保険組合(以下「健康保険組合」といいます。)では次のような付加金制度を設けています。

①医療費・高額療養費に関するもの

②(家族)訪問看護療養費

③(家族)出産育児一時金

④(家族)埋葬料

(2)保健事業 ~健康づくりのために~

①特定健診・特定保健指導、生活習慣病予防健診及び大腸がん検査

②人間ドックや契約保養所利用の補助

③健康情報の提供(「健保だより」の発行や「赤ちゃんと!」の配付)や常備薬の斡旋

④医療費の通知 等

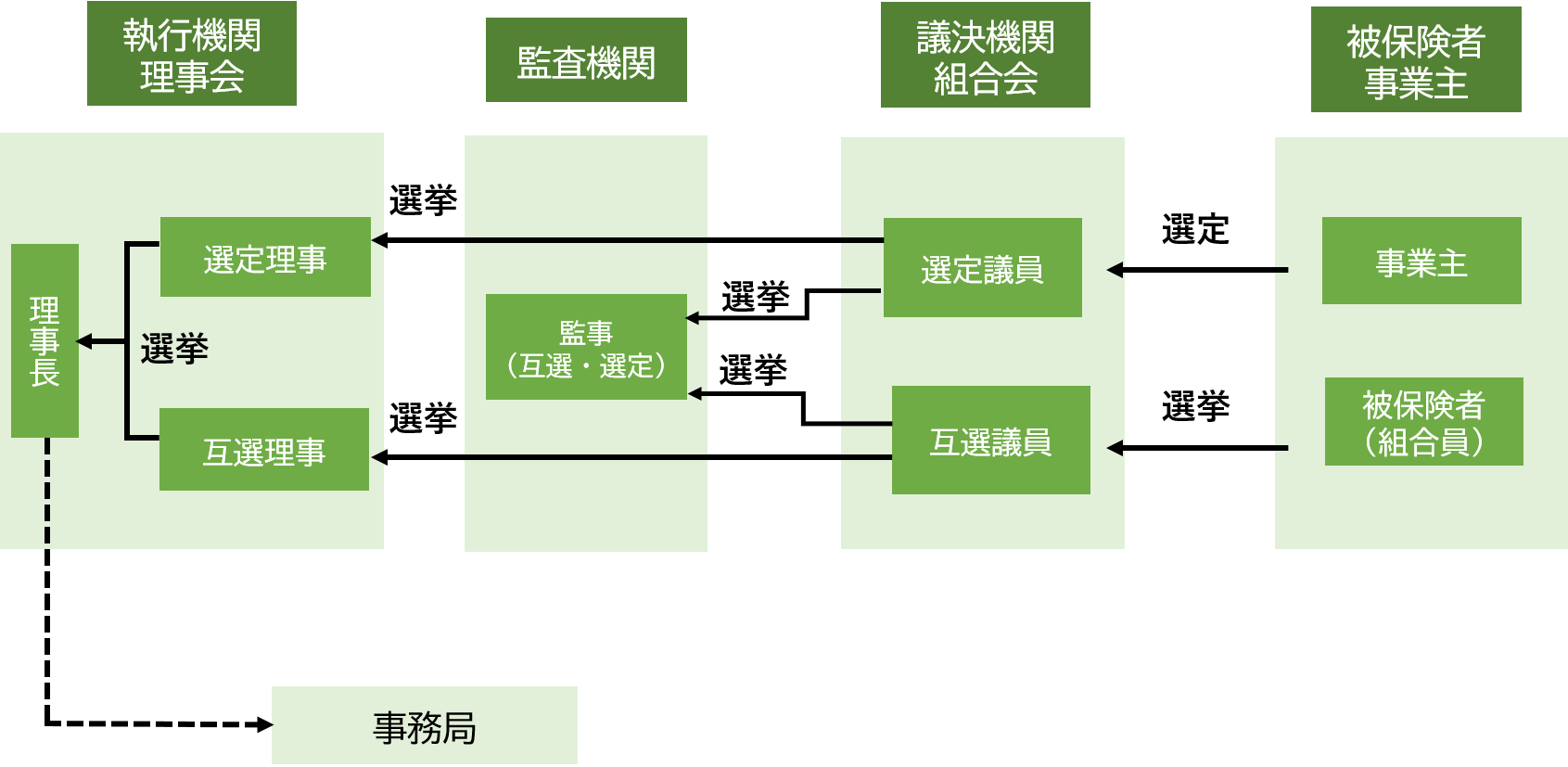

Ⅱ.健康保険組合運営のしくみ

健保組合の組織は、運営を民主的かつ円滑に行うため、組合会及び理事会が設けられ、被保険者は選挙を通じて事業運営に直接参加することができます。

■組合健保の運営組織

組合の規約、事業計画、予算など、重要な事項を決める議決機関です。

組合会議員は、事業主が選んだ選定議員と、被保険者(組合員)の選挙または推薦によって選ばれた互選議員が同数ずつ選ばれます。

組合会で決めたことを実行する執行機関です。 理事の半数は選定議員の中から選挙で選び、残りの半数は互選議員の中から選挙で選びます。

選定議員と互選議員の双方から1名ずつ全議員の選挙により選ばれ、財産の管理など組合が正しく運営されているかどうかを監査します。

理事長は、選定理事の中から、理事全員の選挙で選ばれ、 組合を代表します。

理事長の指名によって「常務理事」が選ばれ、理事長の補佐役として日常の運営にあたります。

日常の業務運営を円滑に行うため、常務理事と共に理事長に任命された事務長と職員が業務にあたります。

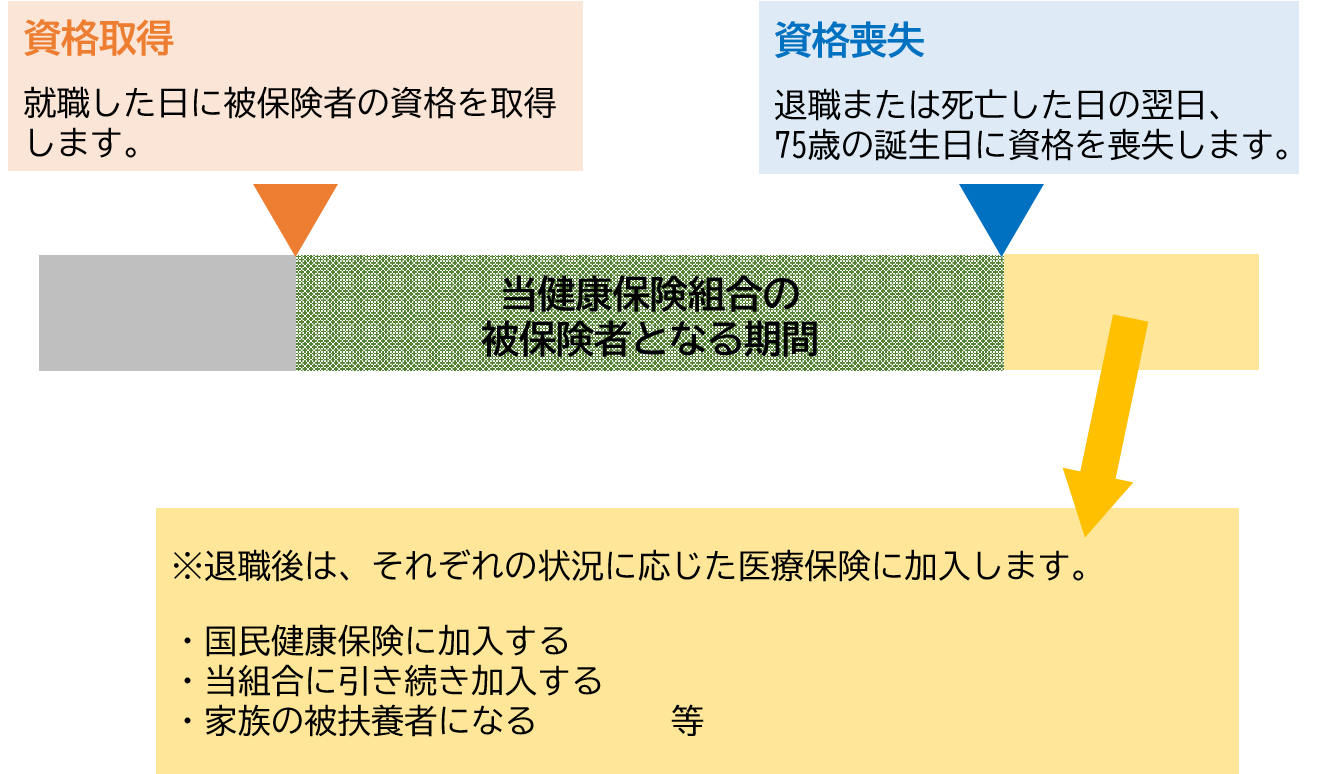

Ⅲ.健康保険組合へ加入する人

1.健康保険組合の被保険者

健康保険組合を設立している事業所に使用される者は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、入社したその日から健康保険組合の「被保険者」となり、翌月の給料から保険料が毎月徴収されることになります。

なお、次に該当する者も被保険者になることが法律で決まっています。

(1)1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3(概ね30時間)以上である者

(2)51人以上※の事業所に勤務する所定労働時間及び所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満の者であって、

次のすべての事項に該当する者(短時間労働者)

①所定労働日時間が週20時間以上

②所定内賃金が88,000円以上

③雇用期間が2か月を超える見込がある

④学生でない

※令和6年10月1日から51人以上となっています。

健康保険組合の設立事業所は、次の10事業所となります。

①千葉日産自動車株式会社

②日産プリンス千葉販売株式会社

③株式会社日産サティオ千葉

④日産部品千葉販売販売株式会社

⑤シーエヌサービス株式会社

⑥株式会社登戸

⑦日産レンタリース千葉株式会社

⑧千葉ユニキャリア販売株式会社

⑨千葉県日産自動車企業年金基金

⑩千葉県日産自動車健康保険組合

◇退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります。

「任意継続被保険者」として加入することができます。

「任意継続被保険者」となることを希望する場合は、【退職したとき(クリックして別ページへ飛ぶ)】を参照してください。

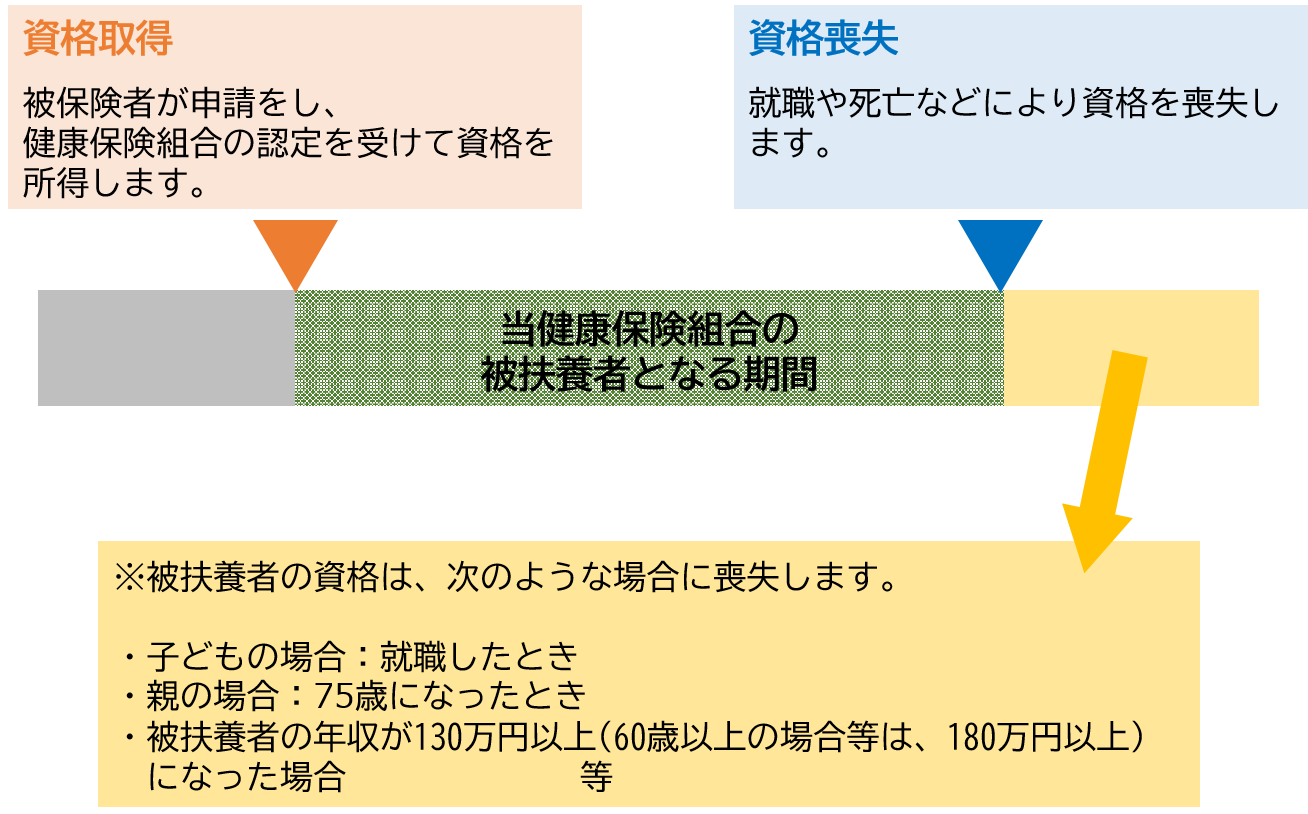

3.被扶養者

Ⅳ.マイナ保険証(資格確認書)及び資格情報のお知らせとは

ただし、一部の医療機関においては、オンラインでの資格確認(マイナ保険証による資格確認)ができないケースもあるため、その場合は、マイナンバーカードとマイナポータルの健康保険証画面(ダウンロード可)等を提示して受診することになります。「4.資格情報のお知らせ」を参照してください。

なお、被保険者証は、経過措置により令和7年12月1日までは継続して使用することが可能となっていますが、できる限り早くマイナ保険証への切替を行ってください。

(1)医療費等が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。

(2)患者が医療関係者と診療・薬剤情報を共有することで、正確でより良い医療を受けられ、

投薬の重複を避けることができます。

(3)70歳以上の方は「高齢受給者証」の持参も必要なくなります。

(4)マイナポータルで医療費通知情報等を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。

(5)就職や転職後の被保険者証の切り替え又は更新が不要になります。

(6)資格情報などを自動取得することができるため、医療現場で働く人の事務負担を軽減できます。

し、マイナ保険証の利用が難しい方には、申請に基づき「資格確認書」を交付することになります。

当該資格確認書により、これまでどおりの保険診療を受けることができます。

ただし、有効期限(4年から5年程度)が設定されているため、期限到来時には更新が必要となります。

①マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードの被保険者証利用登録をしていない。

②マイナ保険証を持っているが諸事情(施設や介助者に預ける場合など)により利用できない。

③マイナンバーカードの返納

④マイナンバーカードの被保険者証利用登録の解除

⑤マイナンバーカードの更新手続中又はマイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れた(3か月間は使用可

能)。

なお、被保険者証の経過措置経過時点で①に該当している方は、健康保険組合の職権で資格確認書を

交付します。

(2)資格確認書の交付

次の事項に該当した場合は資格確認書の交付が必要となります。

速やかに健康保険組合に交付申請を行ってください。

①資格取得時に上記(1)①・②に該当したとき

②上記(1)③又は⑤に該当したとき

ただし、上記⑤に該当した場合には、有効期限の短いもの(2か月~3か月程度)を交付します。

③上記(1)④に該当したとき

マイナンバーカードの被保険者証利用登録解除の申請が併せて必要となります。

次をクリックすると、該当のページが開きます。

手続きについては、【資格確認書の交付を申請するとき(1)~(3)】を参照してください。

(3)資格確認書の再交付

次の事項に該当した場合は資格確認書の再交付が必要となります。

速やかに健康保険組合に再交付の申請又は届出を行ってください。

なお、資格確認書の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、

他人に貸したりすることは禁止されています。

①資格確認書をなくしたとき

次をクリックすると、該当のページが開きます。

【資格確認書(期限内の場合)をなくしたとき】を参照してください。

②婚姻・離婚などにより氏名に変更があったとき

次をクリックすると、該当のページが開きます。

【氏名が変わったとき】を参照してください。

(4)住所に変更があったとき

速やかに健康保険組合に届け出てください。

次をクリックすると、該当のページが開きます。

【住所が変わったとき】を参照してください。

※資格確認書の住所欄は手書きで修正してください(再交付はしません。)。

(5)医療費が高額になる見込みで限度額までに負担額を抑えたい場合は、

従来通り「限度額適用認定証」の発行の申請手続きが必要となります。

(「限度額適用認定証の利用」参照)

(6)70歳以上の高齢者の方に発行していた高齢受給者証は、資格確認書に一本化しているため、

新規での当該受給者証の発行は行いません。そのため、標準報酬月額の増減により自己負担割合が

変更となる場合は、当該資格確認書の差替えが必要となり、健康保険組合より変更後の資格確認書を

交付します。

※70歳以上75歳未満の高齢者の方の医療費の自己負担割合は2割となりますが、

収入の多い方(標準報酬月額28万円以上)は、3割負担となります。

(7)臓器提供に関する意思表示

資格確認証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられています。

臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

(8)資格確認書を持っている方がマイナンバーカードの被保険者証利用登録を新たに行ったとき

交付済みの資格確認書を健康保険組合まで返却してください。

次に該当する方に交付します。

①新たに加入者になった方のうち資格確認書を交付していない方(マイナ保険証を持っている方)

②被保険者証廃止前に加入者であった方

(2)資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診することはできませんが、

次の場合に使用することができます。

①健康保険組合の各種給付金等の申請や問い合わせの際に必要となる被保険者等記号・番号を確認することが

できます。

②機器の不具合等でマイナ保険証が利用できな場合に、当該お知らせ又はマイナポータルの画面

(PDFダウンロードが可能)とマイナ保険証を併せて提示して受診することができます。

(3)資格情報のお知らせを失くしたしても、当該お知らせに記載されている内容はマイナポータルで確認できます ので、基本的に再交付の必要はありません。ただし、マイナポータルへの接続が難しく、被保険者等記号・番号 を覚えていない場合等、再発行が必要な場合は健康保険組合に再交付の申請を行ってください。

次をクリックすると、該当のページが開きます。

「資格情報のお知らせを失くしたとき」を参照してください。

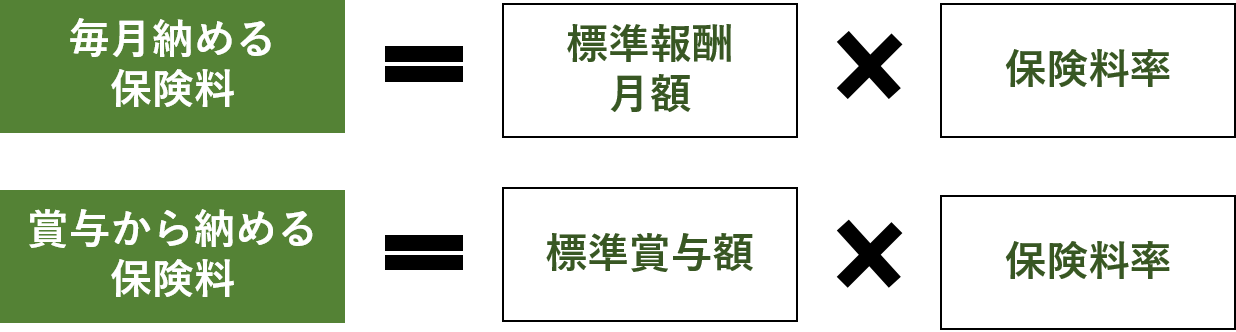

Ⅴ.健康保険の保険料

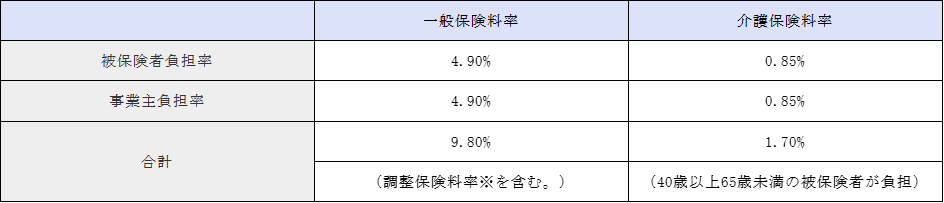

3.当組合の保険料率

共同して行っており、 この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

決められます。

ただし、月末に退職したときは、被保険者の資格喪失は翌月の1日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。

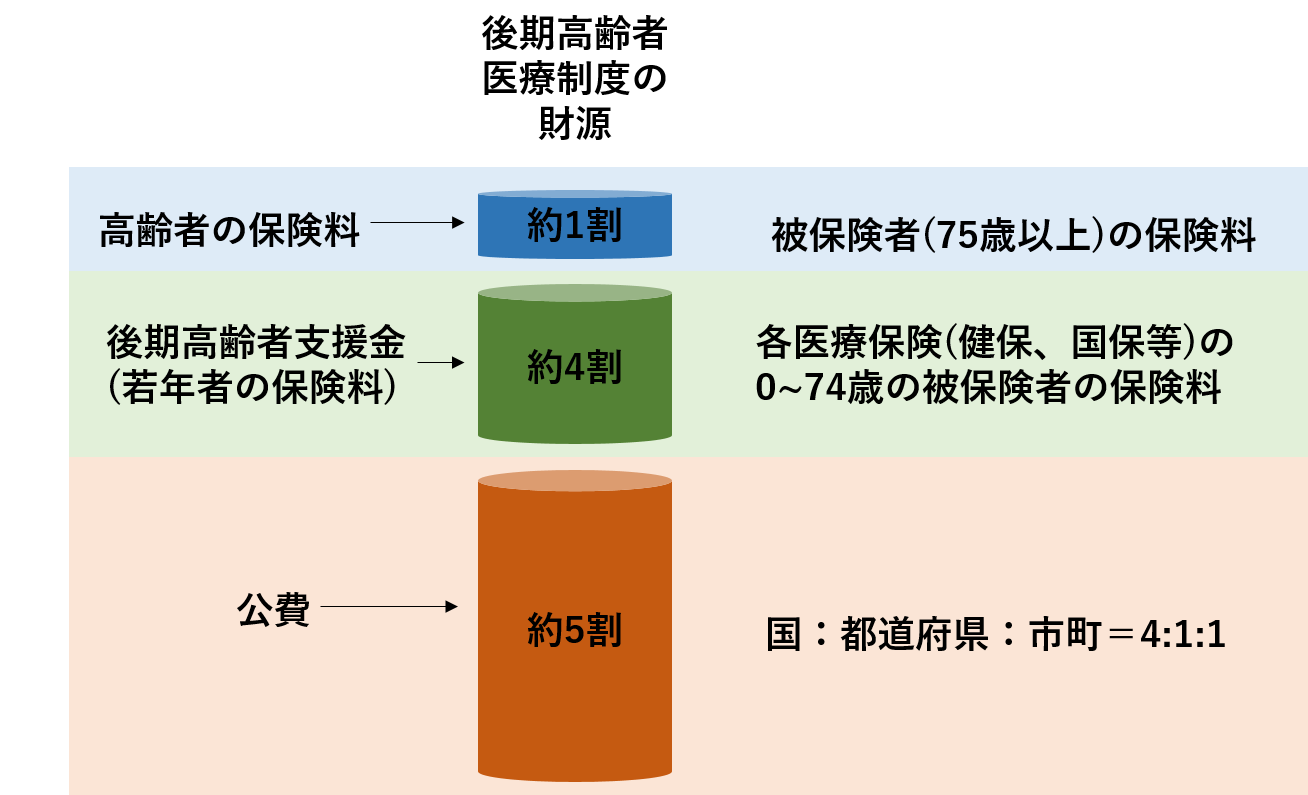

Ⅵ.高齢者の医療を支える健康保険組合

高齢者の多くは国民健康保険に加入するため、前期高齢者の加入者数が少ない健康保険組合等が加入者数の多い国民健康保険の財政を支援しています。

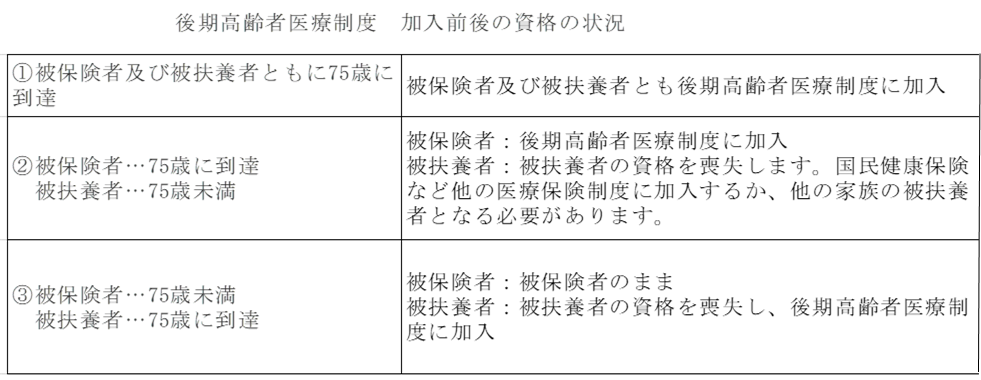

なお、被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。

3.課題への取組み

このため、少子高齢化が進むことで、現役世代に過重な負担が掛かっており、収入の高い高齢者の方の負担を高める取組みが現在行われています。

Ⅶ.医療費の支払い(保険給付)

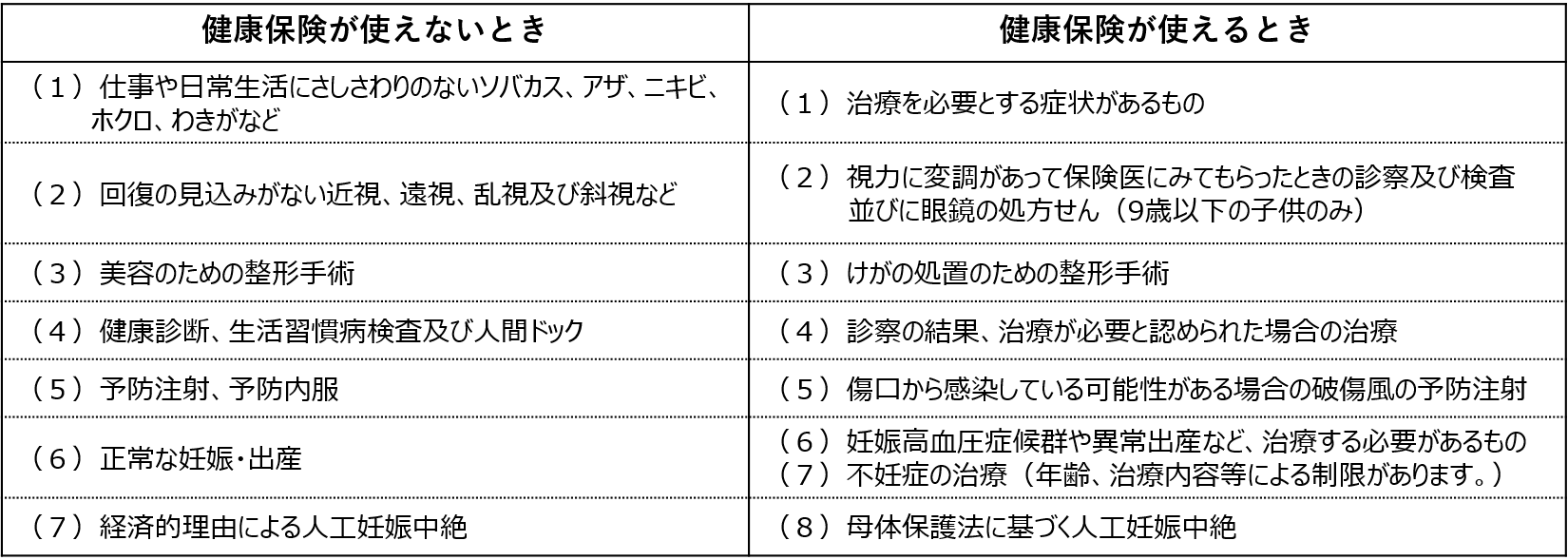

ただし、給付の対象となるのは、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

(1)診察

(2)薬剤又は治療材料の支給

(3)処置及び手術その他の治療

(4) 在宅療養・看護

ところが、実際にかかる医療費は、それだけですむわけではありません。

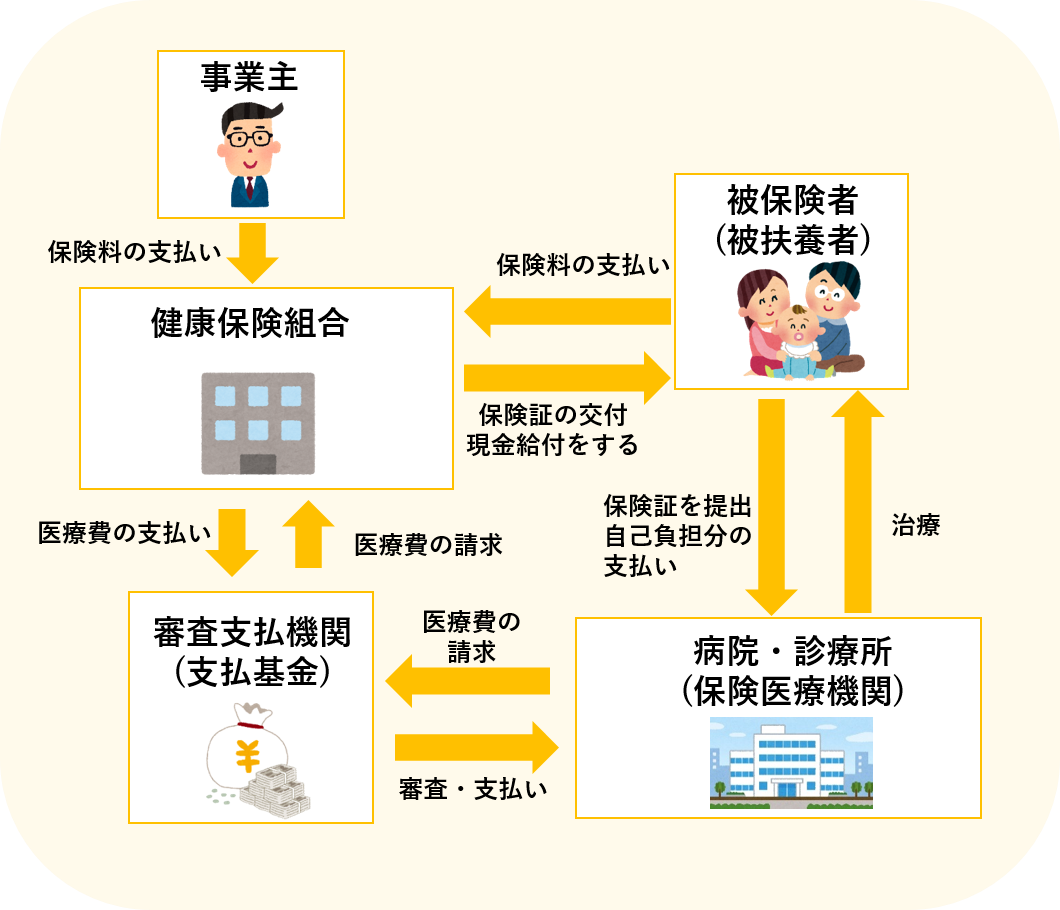

医療機関は残りの医療費(7割〜9割)を、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」といいます。)という審査支払機関を経て、健康保険組合に請求を行います。健康保険組合では、その請求書にまちがいがなければ、支払基金を通じて、医療機関等に医療費の支払いを行っています。

こういった手続きが行われるため健康保険組合に医療費が請求されるのは、おおよそ2か月後となり、健康保険組合からみなさんに給付金が支給される場合なども、診療月の3か月後以降に行われることになります。

ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、マイナ保険証(資格確認書)を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくい仕組みとなっています。

そこで、健康保険組合では みなさんが支払った 医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費・保険給付金のお知らせ」を作成し、みなさんに掛かった医療費の明細をお知らせしています。

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載され た明細書を発行してくれますので、後日通知される「医療費・保険給付金のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

Ⅷ.保険給付の時効

保険給付の消滅時効は2年(健康保険法第193条第1項)となっています。たとえば、被扶養者が亡くなった場合、家族埋葬料(付加金)が受給できますが、申請をせずに2年が経過すると時効となり、権利がなくなってしまいます。申請漏れのないようご注意ください。

(2)出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、出産した翌日から2年

(3)(家族)埋葬料及び埋葬費は、死亡した日の翌日から2年

(4)療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年

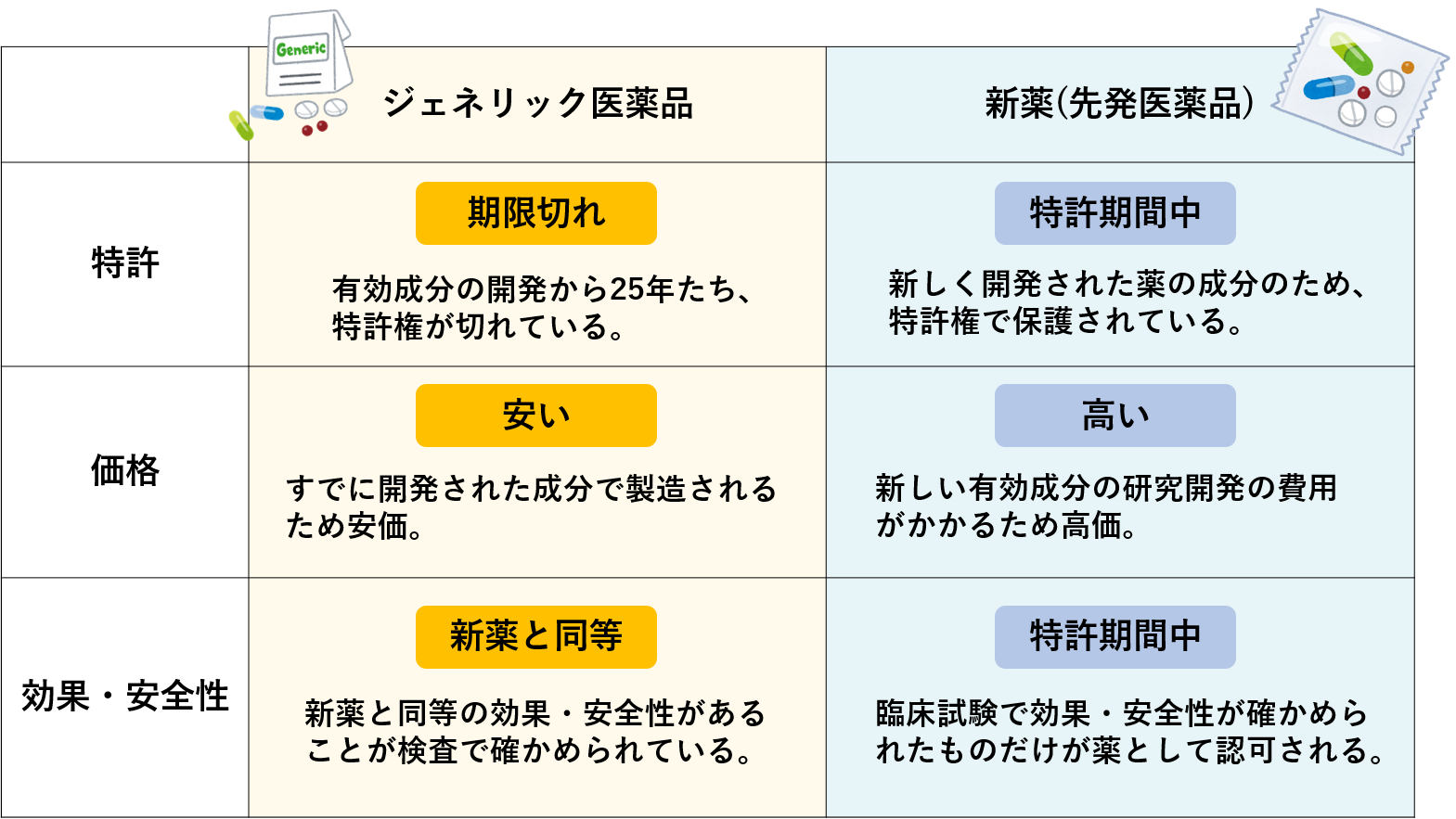

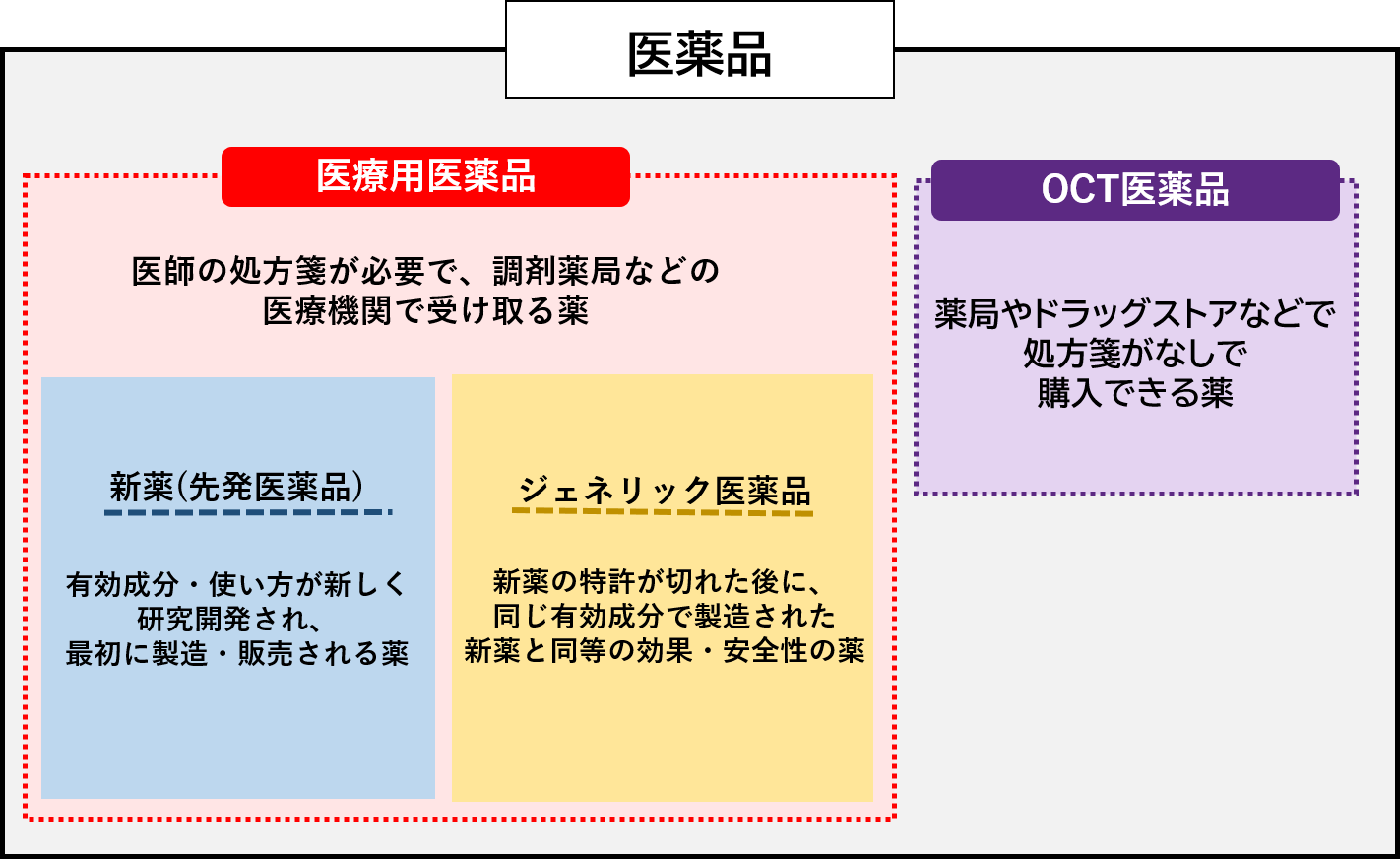

Ⅸ.安価なジェネリック医薬品

Ⅹ.介護保険制度と健康保険組合の役割

介護を必要とする高齢者が急速に増加する一方、介護する側の若い世代の割合は急速に減少しつつあります。

しかも、核家族化が進み介護の余裕がなくなり、介護者の高齢化も進んでいます。介護を社会全体の問題として、だれもが安心して老後を過ごせるように「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に、介護保険制度が創られています。

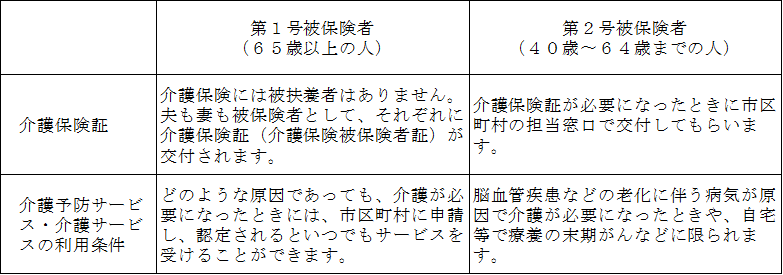

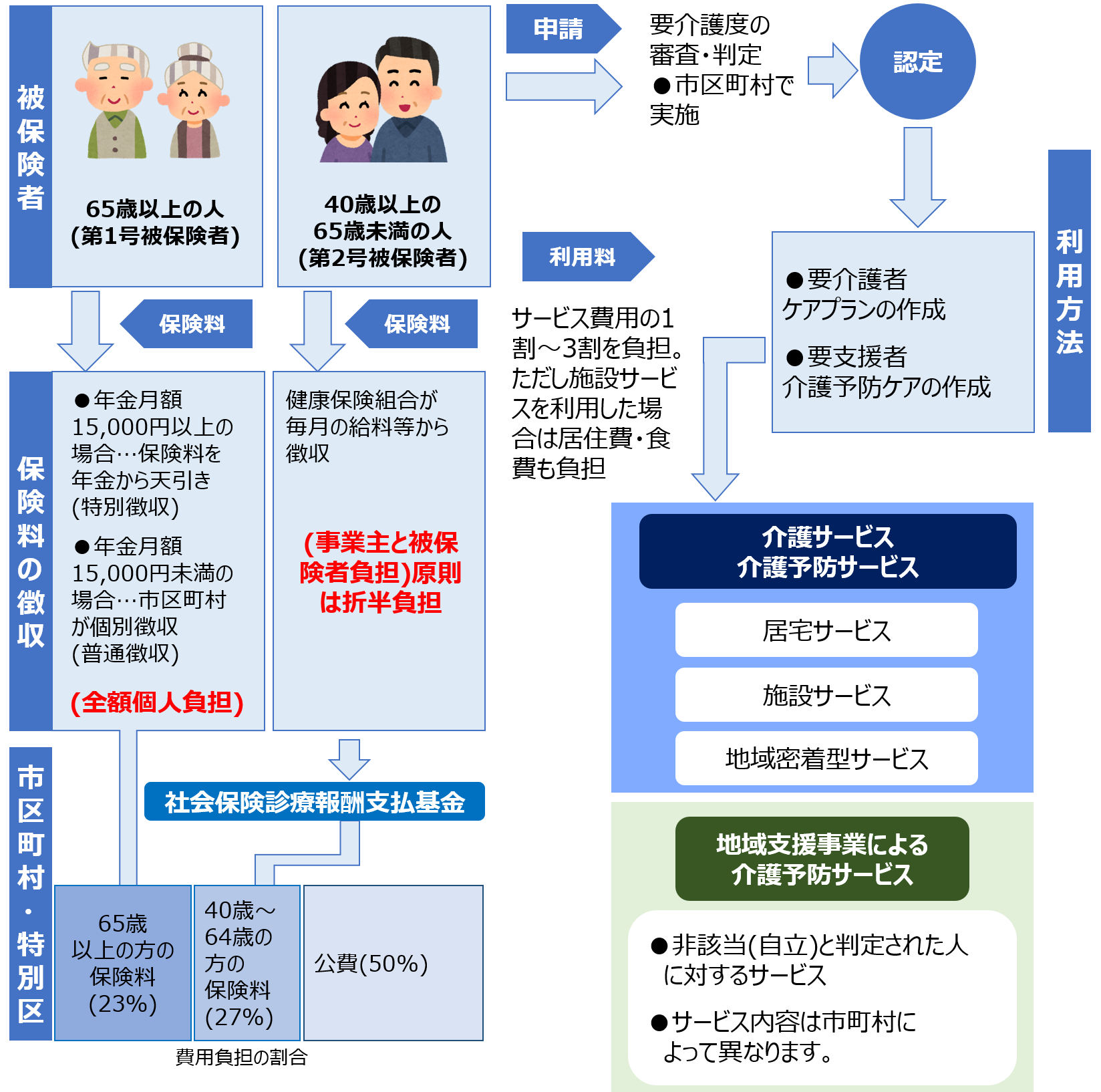

1.介護保険の被保険者とは

② 外国人の方で在留資格または在留見込期間3か月以下の短期滞在の方。

③ 適用除外施設に入所している方。

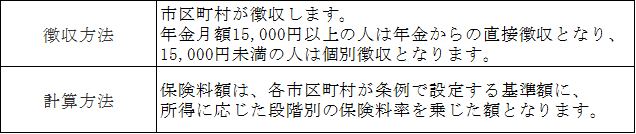

(1)第1号被保険者の介護保険料

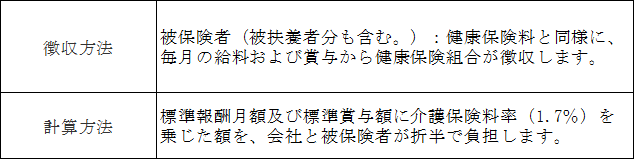

(2)第2号被保険者の介護保険料

3.介護保険のしくみ(介護サービスの利用方法等の詳細は、所轄の市区町村に確認ください。

Ⅺ.医療費控除(セルフメディケーション税制)

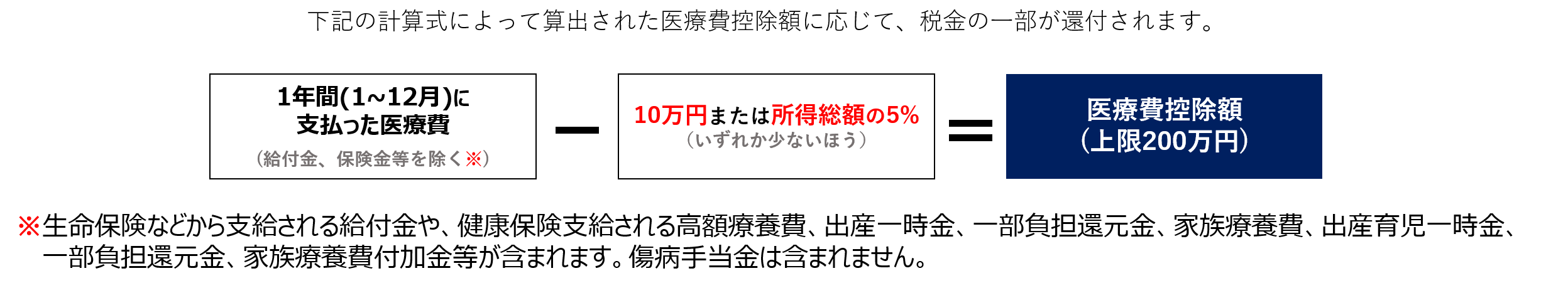

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

※手続き方法の詳細は、詳細は最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

1.医療費控除額の計算等

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む。)の申告手続きは、平成29年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付若しくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。

(2)治療のための医薬品の購入費

(3)通院費用、往診費用

(4)入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担

(5)歯科の保険外費用

(6)妊娠時から産後までの診察と出産費用

(7)あんま、指圧、はり、きゅうの施術費

(8)義手、義足などの購入費

(9)医師の証明がある6か月以上の寝たきりの人のおむつ代

(10)医師の指示と証明がある温泉利用及び運動型健康増進施設の利用料

(11)訪問看護ステーションの利用料

(12)老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)

(13)特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額

(14)ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分

(15)特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

①所得税、住民税を納めていること

②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を

超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます。)

③健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること

・市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)

・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

・特定健診(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導

・市町村が実施するがん検診

購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか対象者ご自身で選択することになります。

※詳細は最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。